La obra de Roberto Cascarini, fallecido en 1990, debe verse desde su persona, austera, de atenta serenidad, de juicio medido tanto para con el acontecer cotidiano como para los vaivenes del arte, particularmente el del siglo XX, que es tan sensible a los avatares humanos, desbordado y de incontenible dinamismo. Su personalidad, entonces, determinó su estilo, cimentado en la armonía, el equilibrio, la sencillez y la claridad.

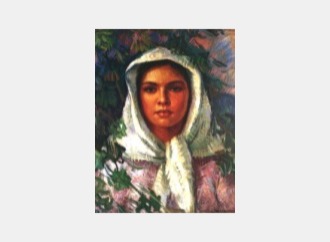

Quienes lo conocimos encontramos en él un remanso de vida interior, que no se dejó sacudir por las tormentas de la esfera emotiva y posó una mirada limpia, admiradora y fiel sobre la naturaleza en toda su variedad. Así, con un amor constante, cantó al paisaje, a las frondas, a los objetos y frutas que puso en sus naturalezas muertas, al cuerpo de la mujer, a los rostros masculinos, a los arrieros, a los trabajadores, a los jardines y a los niños, siempre con refinada materia y a través de más de mil cuadros.

Su obra nació cuando estaba en auge en nuestro país el impresionismo y desde entonces quedó seducido por él. De allí tomó el color, con la resolución de las formas del postimpresionismo y dentro de lo clásico al tratar el desnudo, idealizado, de piel satinada y de pudor angelical.

Incontaminada de amaneramientos, de disonancias y superfluidades, su pintura ofrece una alegría esencial, entre sensual y mística, que reconcilia al espectador consigo mismo. Por idiosincracia y por experiencia fue partidario del estudio disciplinario, del orden y de la perseverancia, que practicó e inculcó a sus discipulos.

Resumiendo, esta merecida exposición nos coloca frente a un arte dulcemente enérgico, poéticamente refinado, decididamente bello, que pisa fuerte en la técnica para expresar con elocuencia la delicadeza, la serenidad y la discreta elegancia que el pintor percibió en el espíritu de la existencia.

Procesando...

Procesando...